注文住宅の相場について。

無料で一括見積もりしてみましょう。

注文住宅の魅力は、何といっても自由なことです。

デザインをはじめ、間取りや設備まで、住まいに好みを思う存分反映することができます。

一方で、家族それぞれにこだわりや条件が異なるために、「相場」がわかりにくいことも事実です。

そのため、

「どれくらいの金額でどんな家が建てられるのか知りたい」

「何にいくらかかるのかわからない」

という人も多いのではないでしょうか。

また、「どのように予算を決めればいいの?」と悩む人もいるでしょう。

一括資料請求で自宅にいながら複数社の見積もりを比較

一戸建てを建てたいという方は、ぜひ一括資料請求サービスを利用しましょう。

そして、当サイトが一括資料請求サービスの中でも特にオススメしているのは「タウンライフ家づくり」です。

タウンライフ家づくりは、家づくりを検討する方にとって便利なオンラインサービスです。

全国1,090社*以上のハウスメーカーや工務店から無料で間取りプランや見積もりを比較できる点が大きな魅力です。

これにより、予算や理想にぴったり合ったプランを効率よく見つけることができ、相見積もりを通じて納得のいく選択ができるようになっています。

また、家づくりに関する専門的な知識がない方でも、希望条件を入力するだけでカスタマイズされたプランがもらえるため、初めての方にも利用しやすいサービスです。

土地探しや資金計画といったサポートも充実しており、家づくり全体をスムーズに進めることができます!

タウンライフ家づくりは使わないとなぜ損?

タウンライフ家づくりは、理想のマイホームづくりにおいて、非常に役に立つサービス。

次に、タウンライフ家づくりの特徴をご紹介いたします。

完全無料!初期費用をかけずに効率よく比較検討

複数の会社から情報を集めることは重要ですが、資料請求に手間や費用がかかるのでは?と心配になる方も多いでしょう。

しかし、タウンライフ家づくりでは、完全無料で資料請求ができるため、初期費用をかけずに安心して比較ができます。

複数社に資料を請求しても一切の費用が発生しないので、「一社だけに絞って失敗したらどうしよう」といった不安もなく、じっくり比較検討できるのがポイントです。

また、資料はインターネットで簡単に申し込めるため、時間をかけて各社に個別連絡を取る手間も不要です。

忙しい方や初めての家づくりに挑戦する方にもオススメです!

理想の住まいに向けた具体的なプランを提案

多くの比較サービスでは、各社から共通の資料やカタログのみが送られてくる場合がほとんど。

しかし、タウンライフ家づくりはオリジナルの家づくり計画書を提案してくれるのが特徴です。

利用者が希望する間取りやデザイン、予算などを入力することで、各住宅会社がそれに基づいたプランを作成し提案してくれます。

このため、ユーザー側でどのような家にしたいかを漠然と考えているだけでも、具体的なイメージがつかみやすく、完成後の住まいがイメージしやすいです。

あなただけのオリジナル家づくり計画書を見比べることで、各社の得意分野や特徴※もわかるため、理想の会社選びがしやすくなります。

※例えば、デザイン性の高い会社やコストパフォーマンスの優れた会社など

以上が、タウンライフ家づくりの特徴です。

「タウンライフ家づくり」では、具体的かつ手間いらずで家づくりの情報が得られる点が大きな強みといえるでしょう。

タウンライフ家づくりは、理想の家づくりを安心して進められるため、オススメできるサービスです!

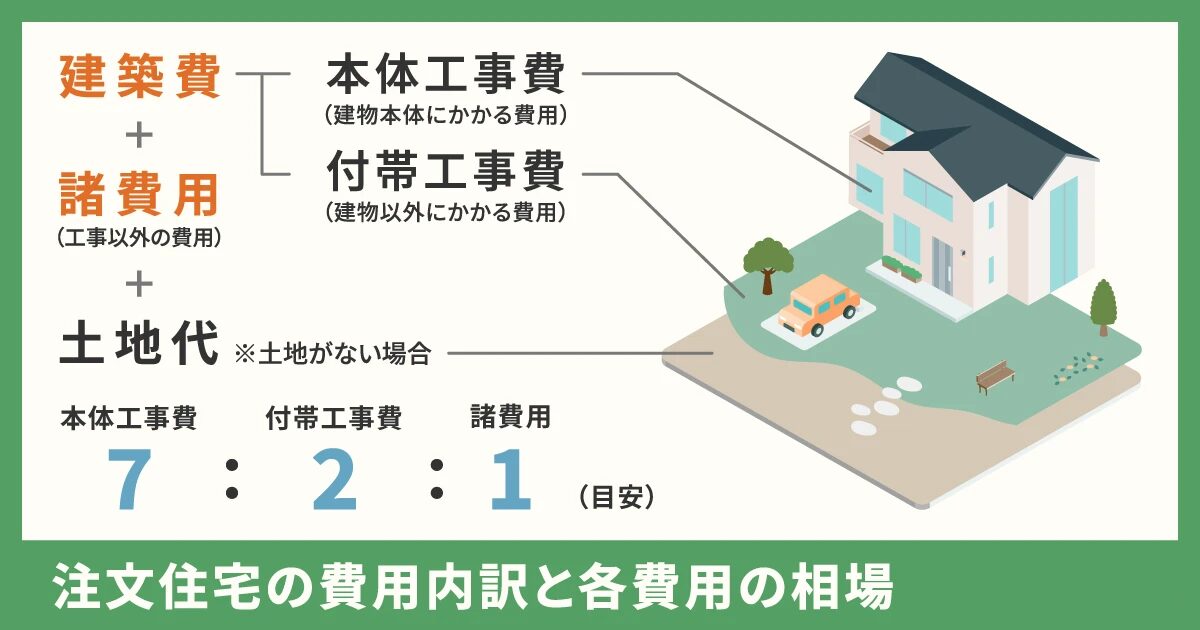

注文住宅の費用内訳と各費用の相場|割合の目安は「7:2:1」

「家づくりに必要なお金」と聞くと、土地と建物にかかる費用を思い浮かべる人が多いかもしれません。

しかし、実際には各種手続きの手数料や引っ越し代などの「諸費用」も必要です。

ここでは注文住宅の費用の内訳について、詳しく解説します。

土地代

土地を購入する場合、建築費と土地代の割合は「6:4」または「7:3」をイメージしておくと良いと言われています。

ただし、相場からも分かるように、土地代の高い首都圏や都市部では、土地の割合が高くなる傾向があります。

すでに土地がある場合、土地代は不要です。

しかし、家を建てられるかどうかを調べる地盤調査費や、地盤が弱い場合には地盤改良費などが必要になることがあります。

建築費

注文住宅にかかる費用のなかで、最も大きな割合を占めるのが、家を建てるために必要な「建築費」です。

建築費は、大きく「本体工事費」と「付帯工事費」の2つに分けられます。

本体工事費

基礎や構造、外装や内装に関わる工事など、建物本体にかかる費用のことです。

建物以外にかかる費用は含まれません。

広告などで目にする注文住宅の「建物本体価格」といった価格や坪単価は、この本体工事費のことを指していると考えて良いでしょう。

付帯工事費

庭や塀、駐車場などの外構工事のほか、配管工事、造成工事など、建物以外にかかる費用です。

付帯工事費は本体価格や坪単価に含まれないことが多く、また家を建てる土地の条件によって金額が大きく変わります。

例えば、高低差のある土地や、道路から離れている土地の場合、水道の引き込み費が高くなります。

また、実家を建て直すというケースでは以前の住宅を解体するための「解体工事費」がかかります。

建てようとしている土地や条件に合わせ、「何にお金が必要か」をしっかりと把握することが大切です。

諸費用

諸費用とは、土地の購入時にかかる手続き費用のほか、建築工事以外にかかる費用のことです。

引っ越し費用や仮住まいの家賃、家具や家電の購入費なども、この諸費用に含まれます。

家を建てた後も生活費・住宅ローン・税金など、さまざまな支出があります。

そのため、貯蓄をすべて自己資金に充てないようにしましょう。

目的に応じて支払い方法を分け、手取り収入の3ヶ月分程度の現金は残しておくことをおすすめします。

本体工事費・付帯工事費・諸費用の割合は「7:2:1」が目安

工事費と諸費用の割合は

「本体工事費 約70%」

「付帯工事費 約20%」

「諸費用 約10%」

が相場と言われています。

土地を購入する人のなかには、建築費を2,000万円台で検討する人もいるでしょう。

そこで、2,000~3,500万円までの4つのパターンで各費用の目安をまとめました。

| 費用の内訳 | 2,000万円 | 2,500万円 | 3,000万円 | 3,500万円 |

|---|---|---|---|---|

| 本体工事費 | 1,400万円 | 1,750万円 | 2,100万円 | 2,450万円 |

| 付帯工事費 | 400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 |

| 諸費用 | 200万円 | 250万円 | 300万円 | 350万円 |

予算を振り分けることで、建物にかけられる金額の目安がわかります。

「思ったより少ないな」

と感じる人も多いのではないでしょうか。

費用の計画を立てる際は総額だけではなく、内訳についても把握しておくことが大切です。

そうすることで、予算オーバーを未然に防ぐことができるでしょう。

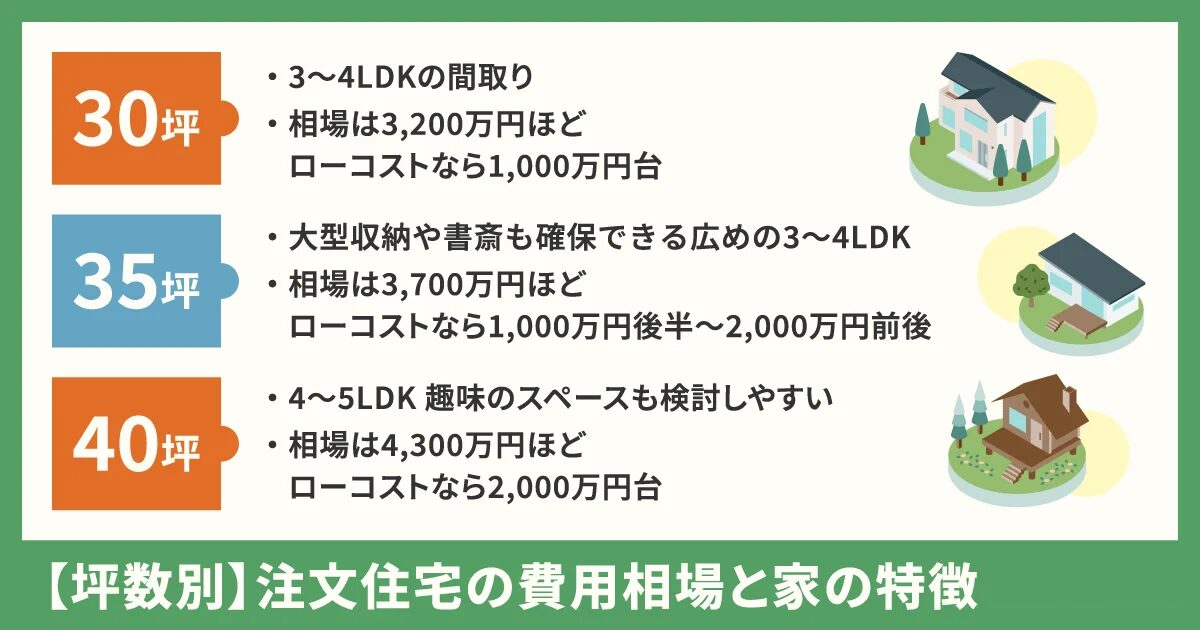

【坪数別】注文住宅の費用相場と家の特徴

次に住宅面積に着目して、30坪・35坪・40坪の坪数別に、住宅の特徴と費用相場を見てみましょう。

建てたい家の広さから費用感を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

各坪数の費用相場は、フラット35利用者調査(2023年度)の建築費と住宅面積の全国平均から算出した坪単価約107万円を基準としています。

ローコスト住宅は、坪単価40~60万円を想定した場合の相場です。

また、世帯人数は、国が定める「居住面積水準」を参考に算出しています。

| 世帯人数別面積 例(㎡) | |||||

| 単身 | 2人 | 3人 | 4人 | ||

| 最低居住面積水準 | 25 | 30【30】 | 40【35】 | 50【45】 | |

| 誘導居住面積 水準 |

都市居住型 | 40 | 55【55】 | 75【65】 | 95【85】 |

| 一般型 | 55 | 75【75】 | 100【87.5】 | 125【112.5】 | |

30坪の費用相場は3,200万円!3~4人家族で無駄なく快適に過ごせる注文住宅

延床面積30坪(約99㎡)の場合、3~4LDKの間取りが一般的です。

主に3人家族に適した広さですが、間取りを工夫することで4人家族でも十分に暮らすことができるでしょう。

費用相場は3,200万円程度、ローコスト住宅であれば1,000万円台で建てることも可能です。

35坪の費用相場は3,700万円!広いリビングや大型収納も可能な広さの注文住宅

延床面積35坪(約116㎡)は、全国平均とほぼ同じ面積です。

注文住宅としては一般的な広さと言え、主に4人家族に適しています。

間取りは3~4LDKが中心ですが、30坪よりもリビングを広くしたり、大型収納や書斎を確保したりする余裕があります。

費用相場は約3,700万円、ローコスト住宅の場合は1,500~2,000万円前後で建てることができるでしょう。

40坪の費用相場は4,300万円!理想を叶えてゆったりと暮らせる注文住宅

延床面積が40坪(約132㎡)あれば、4人家族でもゆとりのある生活が送れるほか、完全分離型の二世帯住宅も可能です。

4~5LDKの間取りを中心に、ビルトインガレージや趣味を楽しむための部屋など、生活空間以外のスペースを盛り込んだプランニングも検討しやすくなります。

費用相場は約4,300万円、ローコスト住宅では2,000万円台を想定すると良いでしょう。

注文住宅の予算の決め方と費用を抑えるコツ

ここまで注文住宅の費用相場をはじめ、内訳、価格や坪数に応じた費用感などを述べてきましたが、ではどのようにして注文住宅の予算を決めたら良いのでしょうか。

ここでは、年収をもとにした予算の考え方を解説します。

また、「予算は決めたけど、できるだけ費用は抑えたい」という方に向けて、費用を抑えるコツも紹介しますので、予算を考える際にぜひ活用してください。

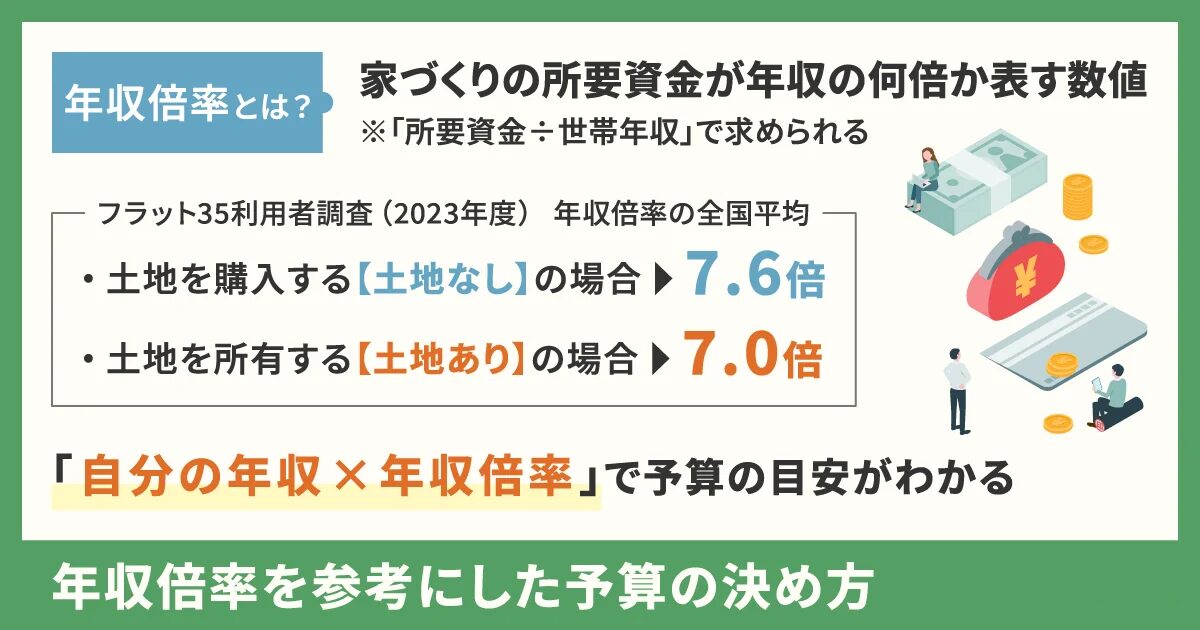

年収倍率を参考にした予算の決め方

予算は、先述の注文住宅の費用相場や建築実例を基準にする以外に、住宅金融支援機構が発表している「年収倍率」を参考にするのも1つの方法です。

この年収倍率とは「家づくりの所要資金が年収の何倍か」を数値化したもので、「所要資金÷世帯年収」によって求められます。

つまり、自分の年収に年収倍率を掛けることで、予算の目安を知ることができるのです。

フラット35利用者調査(2023年度)における、注文住宅の所要資金の年収倍率(全国平均)は以下の通りです。

- 土地を購入する【土地なし】の場合/7.6倍

- 土地を所有している【土地あり】の場合/7.0倍

例えば、世帯年収が500万円のケースでは、土地を購入する場合は3,800万円、建築費のみであれば3,500万円が予算の目安となります。

ただし、地域によって土地の価格が異なるほか、建てる家の条件によって費用も変動します。

そのため、家を建てる際に必ずしもこの通りの金額が必要なわけではありません。

あくまで予算を考える最初の基準として、年収の7~8倍と覚えておくのが良いでしょう。

また、依頼先を選ぶときは、性能やコストなど「何を優先するか」を明確にして、さまざまな会社の話を聞いて自分に合った住宅メーカーを見つけましょう。

注文住宅の費用を抑えるコツ

土地を購入する人や「ローコストで家を建てたい」と考える人はもちろん、物価が高騰する今、多くの人が「できるだけ安く家を建てたい」と考えるのではないでしょうか。

ここで、注文住宅の費用を抑えるコツを3つ紹介します。

延床面積を減らす

建築費用(本体工事費)は、面積が広くなるほど高くなるため、延床面積を減らすことが、最も効果的で簡単なコストダウンの方法と言えます。

ただし、削りすぎると「せっかく注文住宅を建てたのに狭い」と後悔する可能性もあります。

部屋の数や大きさ、配置などを見直し、無駄のない間取りをつくることを心がけましょう。

建物の形をシンプルにする

建物が複雑な形になるほど、外壁や屋根、基礎の資材や作業工程が増えてコストも上がります。

そのため、凹凸(おうとつ)の少ないシンプルな外観にすると良いでしょう。

なかでも、1階と2階をほぼ同じ面積・つくりにした「総2階建て」にすることで、最もコストを抑えることができます。

素材や住宅設備のグレードを下げる

無垢材や漆喰などの自然素材や、最新の住宅設備はとても魅力的です。

しかし、素材も設備も10年を経過するとメンテナンスや買い替えが必要になります。

目立たない部分はクロスやフローリングを使う、ひとつ前のモデルや標準仕様の住宅設備を取り入れるなど、素材や設備のグレードを下げることも検討すると良いでしょう。

どうしても高品質なものを利用したい場合には、一部に絞り、その他の部分は安く済ませるなど、メリハリを付けることが大切です。

ここで紹介した方法以外にも、コストを削減できるポイントは多くあります。

タウンライフ家づくりで理想のマイホームを

家づくりは初めてでわからないことが多くて不安

費用面が心配

忙しくて検討の時間が取れない

という方も、タウンライフ家づくりを利用することで、効率的かつ納得のいく家づくりが可能になります。

タウンライフ家づくりなら、完全無料で複数社のプランを比較し、理想の家づくりを徹底的にサポート。

自宅にいながらスマホで情報を収集でき、無理なく計画が進められます。

また、初期費用も一切かからず、リスクなしで申し込みできるため、気軽に利用できます。

*2024年11月時点

住宅購入は人生に一度の大きな決断です。

タウンライフ家づくりを使えば、 専門家のアドバイスやオリジナルの家づくり計画書がもらえ、理想のマイホームの実現が可能になります。

家づくりに不安や疑問を抱えている方は、まずは気軽にタウンライフ家づくりで、あなただけの家づくり計画書の作成を依頼してみましょう!

申し込みは非常に簡単で、たったの3分で完了しますよ!

注文住宅の相場は年々上昇していることに加え、建てる地域や家の条件によっても金額が大きく変化します。

そのため、相場以下で建てられることもあれば、相場以上の費用が必要になることもあります。

このことから、注文住宅の相場は「予算を考えるための目安」程度に捉えておくのが良いと言えるでしょう。

相場にとらわれすぎず、建てた後の生活に影響のない範囲で予算を考えることが大切です。

また、立地や性能、間取りなど、注文住宅で実現したい「こだわり」は、予算を決める前に優先順位を付けておきましょう。

「どこでどんな家に住みたいか」を具体的にイメージすると、「土地と建物、どちらにお金をかけるのか」が見えてきます。